Dasar Umum Istinbath/Ushul madzhab Imam As-Syafi’i

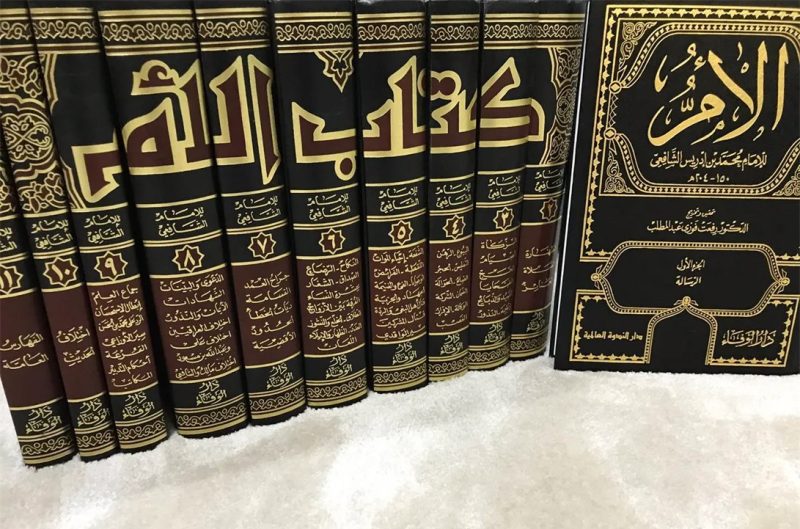

Imam Syafi’i terhitung sebagai orang pertama yang mengarang kitab ushul fiqih. Dan risalahnya yang dikarang dalam disiplin ilmu ini adalah karangan pertama yang sampai kepada kita. Dengan demikian Imam Syafi’i menuliskan sendiri ushul madzhabnya, sehingga beliau melepaskan dari para pengikutnya beban yang ditanggung oleh madzhab-madzhab lain untuk menyimpulkan dasar hukum madzhab dari permasalahan furu’ mereka. Imam Syafi’i telah menyusun ushul istinbath atau dasar madzhabnya dengan terperinci, dan kadang menyebutkannya secara global di beberapa tempat pada dua kitabnya: Ar-Risalah dan Al-Umm. [1]

Ustadz Ali Al-Khafif berkata, “Madzhab Syafi’i memiliki keistimewaan dengan adanya ushul madzhab yang disebutkan oleh pendirinya, dijelaskan dan diperjuangkan dalam kedua kitabnya Al-Umm dan Ar-Risalah yang ditulisnya untuk tujuan tersebut, sehingga ushul madzhabnya telah pasti dan bukan lagi prediksi, dan diriwayatkan dari Imam As-Syafi’i sendiri, bukan kesimpulanyang dihasilkan dari sebuah telaah atas madzhabnya.” [2]

Diantara perkataan Imam As-Syafi’i yang menunjukkan ushul madzhabnya adalah:

Perkataan dalam kitab Al-Umm, “Sesungguhnya hujjah itu ada dalam kitab, atau sunnah, atau atsar dari beberapa sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, atau perkataan kaum muslimin secara umum, yang mereka tidak berselisih pendapat tentangnya, atau qiyas yang masuk dalam makna sebagian dari dasar ini.” [3]

Dan perkataannya yang lain, “Dan ilmu berasal dari dua jalan: ittiba’ (mengikuti) atau instinbath (menyimpulkan). Ittiba adalah mengikuti kitab. Jika dalam kitab belum ditemukan, maka dengan sunnah. Jika belum ditemukan maka dengan perkataan orang yang telah mendahului kita secara umum, yang kita tahu tidak ada yang menyalahinya. Jika tidak dijumpai, maka dengan qiyas atas kitab Allah Azza wa Jalla. Jika tidak, maka dengan qiyas pada sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika tidak, maka dengan qiyas pada perkataan orang terdahulu yang tidak ada yang menyalahinya.” [4]

Dari pernyataan-pernyataan ini diketahui ushul madzhab Syafi’i ada lima, dengan urutan sebagai berikut:

Dasar Pertama: Kitabullah Ta’ala

Imam Syafi’i berkata: “Tidaklah ada permasalahan yang menimpa seseorang dari penganut agama Allah kecuali di dalam kitabullah ada jalan petunjuk tentangnya.”[5]

Dasar Kedua: Sunnah

Adakalanya Imam As-Syafi’i menempatkan sunnah satu urutan dengan Al-Qur’an, dengan perkataannya: “Ilmu itu ada beberapa tingkatan: Yang pertama adalah kitab dan sunnah…”[6]

Namun adakalanya menempatkan sunnah pada urutan kedua, dengan mengatakan: “…Ittiba adalah mengikuti kitab. Jika dalam kitab belum ditemukan, maka dengan sunnah.”

Syaikh Ali As-Syarbaji berkata: “Nampaknya beliau ingin menjelaskan bahwa sunnah itu menjelaskan dan merici apa yang ada dalam Al-Qur’an, sehingga ia berada pada satu level dengan Al-Qur’an. Atau keduanya berada satu level dari sisi kewajiban beramal dengan keduanya. Sementara sunnah ada pada urutan kedua dari sisi urutan merujuk pada keduanya.”

Berkenaan Sunnah sebagai dasar hukum, Imam As-Syafi’i juga berkata: “Allah melalui kitab-Nya telah mewajibkan ketaatan pada rasul-Nya dan berhukum dengan hukumnya, jadi barangsiapa menerima hukum dari Rasulullah, maka ia menerimanya karena itu kewajiban dari Allah.”[7]

Imam As-Syafi’i membantah tiga kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam namun mengingkari kehujahan sunnah:

- Mereka yang mengingkari kehujahan sunnah secara keseluruhan.

- Mengingkari apa yang ada dalam sunnah tapi tidak terdapat dalam Al-Qur’an.

- Mengingkari khabar ahad saja, atau yang diistilahkan khabar khusus oleh Imam Syafi’i.[8]

Sikap Imam As-Syafi’i Terhadap Khabar Ahad[9]

Imam Syafi’i berkata: “Hujah dengan khabar ahad tidak akan diterima sampai terpenuhi beberapa hal, diantaranya adalah: yang meriwayatkan haruslah orang yang tsiqah (terpercaya) dalam agamanya, terkenal dengan kejujuran perkataannya, memahami apa yang disampaikannya, dan mengetahui makna dari lafadz haditsnya.

Hendaknya termasuk orang yang meriwayatkan hadits dengan hurufnya/lafadznya sebagaimana ia mendengar, tidak meriwayatkan dengan maknanya saja, karena jika ia meriwayatkan dengan makna sementara ia tidak paham kandungan maknanya, bisa jadi ia akan mengubah yang halal menjadi haram. Jika ia meriwayatkan dengan lafadznya, tidak ada kekhawatiran ia telah mengubah hadits.

Dia juga mesti menjaga hafalannya jika ia meriwayatkan hadits dari hafalannya, menjaga tulisannya jika ia meriwayatkan dari tuliasannya. Jika ia bekerjasama dengan orang yang piawai dalam menghafal suatu hadits, maka haditsnya harus sesuai dengan hadits mereka.

Ia juga haruslah orang yang terbebas dari cacat riwayatnya, seperti meriwayatkan hadits dari orang yang tidak pernah ia dengar, dan meriwayatkan dari Nabi hadits yang berseberangan dengan apa yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya. Dan demikian pula halnya perawi di atasnya yang ia ambil riwayat darinya hingga hadits tersambung kepada Nabi atau kepada perawi yang di bawahnya. Karena setiap perawi itu menetapkan status orang yang memberinya hadits, dan menjadi legalitas bagi perawi berikutnya yang mengambil riwayat hadits darinya; sehingga setiap perawi memerlukan sifat-sifat yang telah saya sebutkan tadi.”[10]

Dasar Ketiga: Ijma’

Imam Syafi’i berpendapat bahwa ijma’ adalah hujjah, dan ia menempati posisi ketiga setelah kitab dan sunnah. Belaiu berdalil dengan firman Allah Ta’ala,

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَۗ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا

“Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An-Nisa, 4: 115)[11]

Pernyataan beliau tentang peletakan ijma sebagai dasar ini telah disebutkan sebelumnya, yakni: “Dan ilmu berasal dari dua jalan: ittiba’ (mengikuti) atau instinbath (menyimpulkan). Ittiba adalah mengikuti kitab. Jika dalam kitab belum ditemukan, maka dengan sunnah. Jika belum ditemukan maka dengan perkataan orang yang telah mendahului kita secara umum, yang kita tahu tidak ada yang menyalahinya.”

Penjelasan Imam Syafi’i tentang ijma diantaranya adalah: “Apakah ada ijma’? Maka aku jawab: Iya, alhamdulillah. Ada banyak ijma’ dalam sejumlah kewajiban-kewajiban yang tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya. Ijma’ itu adalah jika engkau mengatakan: ‘Manusia bersepakat.’ Tidak engkau jumpai di sekitarmu, seseorang yang mengerti ilmu mengatakan kepadamu: ‘Ini bukanlah ijma’…”[12]

Beliau juga mengatakan, “Aku dan juga setiap orang dari kalangan ulama’ tidaklah mengatakan bahwa ini adalah perkara yang menjadi ijma’, kecuali pada perkara yang jika engkau menjumpai seorang alim dia selamanya pasti akan mengatakannya padamu, dan meriwayatkan dari orang sebelumnya seperti: shalat dhuhur emapat rakaat, haramnya khamar, dan yang semisalnya.”[13]

Dasar Keempat: Perkataan Sahabat Jika Tidak Ada yang Menentangnya

Imam As-Syafi’i berkata, “Sepanjang (dalam) kitab dan sunnah ada (penjelasan hukumnya, red.), maka tidak ada udzur bagi yang mendengarnya selain harus mengikutinya. Jika tidak ada, maka kami mengacu pada perkataan para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam atau salah satu dari mereka. Kemudian perkataan Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, jika kami mengikutinya, itu lebih kami sukai. Dan demikian itu ketika terjadi perbedaan dan kami belum menjumpai petunjuk yang mengarah kepada perbedaan yang paling dekat dengan kitab dan sunnah, maka kami mengikuti pendapat yang disertai petunjuk/dalil.”

Kemudian beliau menjelaskan alasannya, “Karena perkataan imam adalah masyhur karena orang-orang mengikutinya, dan barangsiapa perkataannya diikuti oleh manusia, maka ia lebih masyhur dari orang yang hanya memberi fatwa untuk seseorang atau sekelompok orang, dan fatwanya bisa diikuti atau ditinggalkan, dan kebanyakan mufti memberikan fatwanya untuk kalangan khusus di rumah mereka atau majelis merfeka dan masyarakat umum tidak memperhatikan pa yang mereka katakan, sebagaimana perhatian merfeka kepada perkataan imam.”[14]

Dasar ini menurut beliau urutannya setelah ketiga dasar yang telah disebutkan, dan didahulukan atas qiyas, sebagaiman dikatakan dalam Al-Umm,

Perkataan dalam kitab Al-Umm, “Sesungguhnya hujjah itu ada dalam kitab, atau sunnah, atau atsar dari beberapa sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, atau perkataan kaum muslimin secara umum, yang mereka tidak berselisih pendapat tentangnya, atau qiyas yang masuk dalam makna sebagian dari dasar ini.” [15]

Namun, jika para sahabat berbeda pendapat, maka diambil perkataan mereka yang paling dekat dengan kitab, kemudian kepada qiyas. Imam Syafi’i rahimahullah mengatakan: “Kami mengikuti perkataan sahabat yang sesuai dengan kitab, atau sunnah, atau ijma’ atau yang lebih shahih dalam berqiyas.” [16]

Beliau juga berkata, “Jika para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbeda pendapat dalam sebuah persoalan, sebagian mengatakan begini, sementara yang lain mengatakan yang sebaliknya, maka dasar rujukan kami adalah mengambil pendapat yang ada qiyasnya.” [17]

Dasar Kelima: Qiyas

Imam Syafi’i menyatakan bahwa seorang ahli fiqih ketika tidak menemukan sebuah hujah dalam sumber-sumber hukum terdahulu, maka hendaknya ia berijtihad untuk mengetahui hukum syar’i dari persoalan tersebut. Ijtihad dan qiyas adalah dua nama untuk satu makna.

Beliau berkata, “Setiap persoalan yang menimpa seorang muslim, ada hukum yang menyertainya, atau di dalamnya ada petunjuk menuju jalan yang hak. Dan ia harus mengikuti jika ada hukumnya. Namun seandainya belum ada status hukumnya, maka hendaknya ia mencari petunjuk menuju jalan yang hak dengan berijtihad. Dan ijtihad itu adalah qiyas.” [18]

“Dan setelah kitab, sunnah, ijma’ dan atsar, ilmu mengarah pada qiyas pada dalil sebelumnya yang telah aku jelaskan.”[19]

Tentang Istihsan

Imam As-Syafi’i memiliki pendapat tentang istihsan, namun hendaknya penafsiran tentang pendapat ini ditelaah kembali. Jika yang dimaksud oleh Imam As-Syafi’i adalah istihsan untuk mengikuti selera dan hawa nafsu, maka semua imam yang empat sepakat menyanggah dan menolaknya, karena istihsan yang digunakan para ulama bukanlah hal itu, tapi ia adalah amal dengan salah satu dalil; bisa dengan mentarjih suatu dalil dengan dalil lain; bisa dengan mentarjih suatu dalil lain yang menguatkan, atau pengecualian persoalan umum berdasarkan suatu dalil, dan yang semisalnya.[20]

Yang lebih kuat, wallahu a’lam, bahwa Imam As-Syafi’i tidak menganggap selain dasar yang disebutkan di atas sebagai landasan syar’i—seperti amal dengan mashlahah mursalah, istishab, dan ‘urf—meski beliau berpendapat bolehnya menggunakan hal-hal tersebut untuk istinbath hukum syar’i.[21]

Catatan Kaki:

[1] Al-Madzhab As-Syafi’i fi As-shoumal, Muhammad Syaikh Ahmad Muhammad, hal. 245 (karya tulis yang dipublikasikan pada majalah Syariah di Universitas Internasional Afrika, edisi 9, 2007).

[2] Asbabul Ikhtilaf Al-Fuqaha, hal. 264.

[3] Al-Umm, 2/29.

[4] Al-Umm, 1/53.

[5] Ar-Risalah, hal. 20.

[6] Al-Umm, 7/265.

[7] Ar-Risalah, hal. 22.

[8] Lihat: Manahij At-Tasyri Al-Islami, karangan Al-Baltaji, hal. 491.

[9] Khabar Ahad adalah hadits yang tidak diriwayatkan secara mutawatir. Sedangkan mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan oleh sekelompok/banyak orang dari sekelompok/banyak orang.

[10] Ar-Risalah, hal. 370.

[11] Ahkamul Qur’an li As-Syafi’i, dihimpun oleh Al-Baihaqi, 1/39.

[12] Jima’ul ‘Ilmi, karangan As-Syafi’i, 1/29.

[13] Ar-Risalah, hal. 534.

[14] Al-Umm, 7/265.

[15] Al-Umm, 2/29.

[16] Ar-Risalah, hal. 597.

[17]Al-Umm, 3/78

[18] Ar-Risalah, hal. 477.

[19] Ar-Risalah, hal. 508.

[20] Lihat: Asbabul Ikhtilaf al-Fuqaha, karangan Ali Al-Khafif, hal. 256 – 266.

[21] Idem